.

… vor langer Zeit, an einem Fluß…

Zeit für eine nächste Rubrik. Eine, die doch viele von uns aus eigener Erfahrung kennen. Projekte, die in der Schublade verschwunden sind. Ehrgeizige Projekte, von denen wir noch heute denken, wie schade, dass niemals etwas aus ihnen geworden ist. Es ist unsichtbare Arbeit, besonders im konzeptionellen und kreativen Bereich entsteht sie überproportional. Im Labor gescheitert, vor Eintritt in den öffentlichen Raum, bei Atmosphäreneintritt verbrannt. Warum nicht aus der Schublade holen und Revue passieren lassen? Was ist uns erspart geblieben und was haben wir womöglich verpasst? Würde es sich lohnen es zu reaktivieren oder gäbe es einen anderen unerwarteten Mehrwert? Abrechnen und/oder einen Schlussstrich ziehen? Ich tendiere dazu, dass es ein wenig von allem werden soll.

Das Gute am Scheitern

Der „Stille Berg“ ist so ein Projekt aus der Schublade. Das war der Arbeitstitel. Meine Frau unterstützte mich bei dieser Arbeit und steckte ihr ganzes Können in das Projekt und entwickelte dafür die visuellen Elemente. Sie war am Ende fassungslos, auf welche Art und Weise es scheitern sollte. Es fehlte am Ende nicht nur Geld und Beharrlichkeit. Unsere Ansprechpartner in Hameln, der Stadt des Rattenfängers, waren einerseits nicht gerade zuverlässig in den Absprachen und andererseits unfehlbar in ihrem Urteilsvermögen, eine fatale Mischung. Das Projekt wurde technokratisch abgewickelt, ohne besondere Empathie uns gegenüber. Auch wenn die APP nie zu Ende entwickelt worden ist und es am Ende nur einen sehr reduzierten Prototypen gab, habe ich auf diesem Weg trotzdem einige Erkenntnisprozesse durchschritten. Mit einem erfolgreichen Projekt verdient man Geld, was an sich nichts schlechtes ist. Aber manchmal ist es nur deshalb erfolgreich, weil man seine eigenen Überzeugungen dafür aufgegeben hat. Das Scheitern war in diesem Fall eine unschöne Erfahrung, aber das Scheitern hat mich in diesem Fall auch gerettet. Gerettet davor, ein Teil von hochsubventionierter Erinnerungskultur zu werden, bewahrt vor ihren Widersprüchen, wenn auch nicht vor dem Risiko der Armut. Ein Risiko, vom dem ich mir wünschte, das es viel mehr Leute eingehen würden. Die Menschen sind leider ökonomisch schnell erpressbar. Es gibt also genug Gründe darüber zu schreiben. Meine Frau wäre sehr einverstanden gewesen, die Geschichte zu rekapitulieren, ohne Wenn und Aber. Ich schreibe auch für sie.

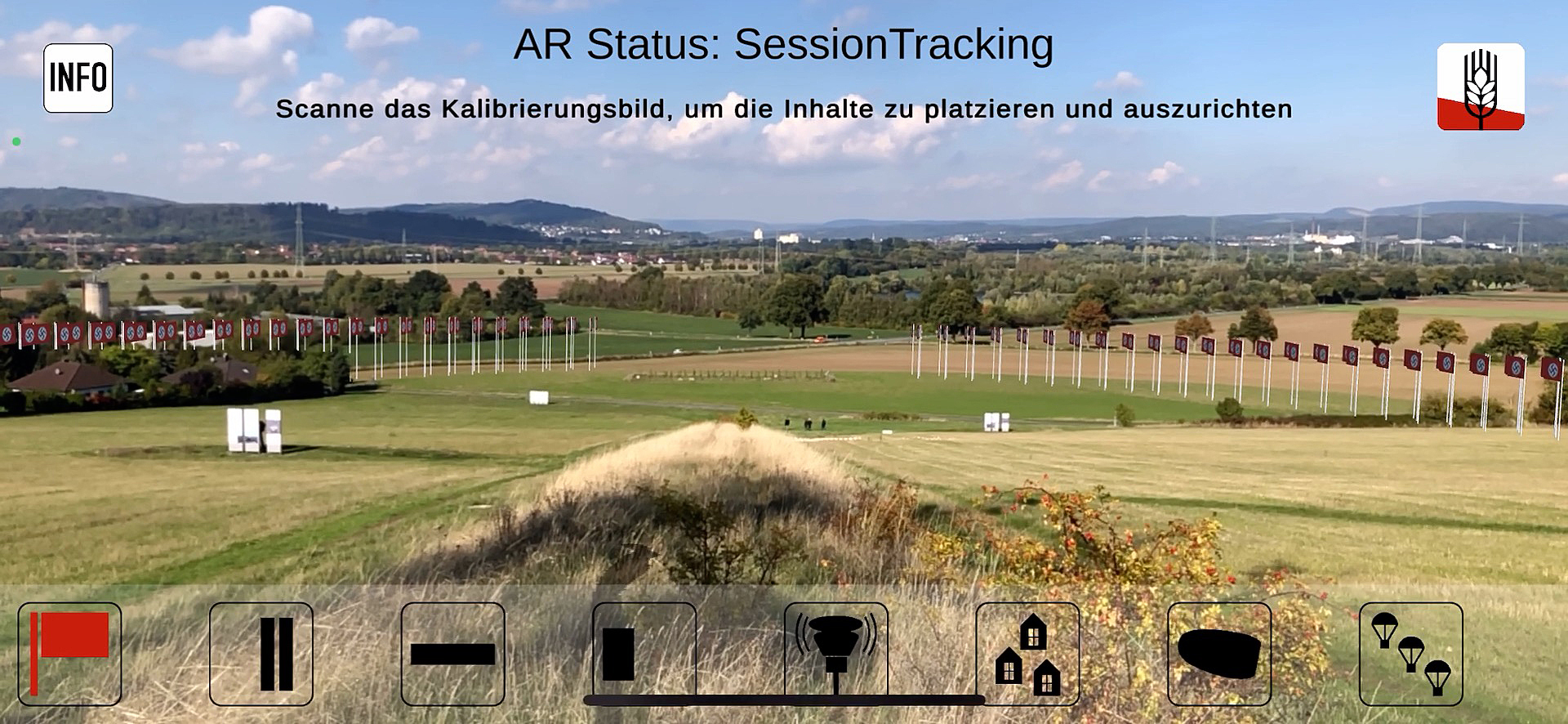

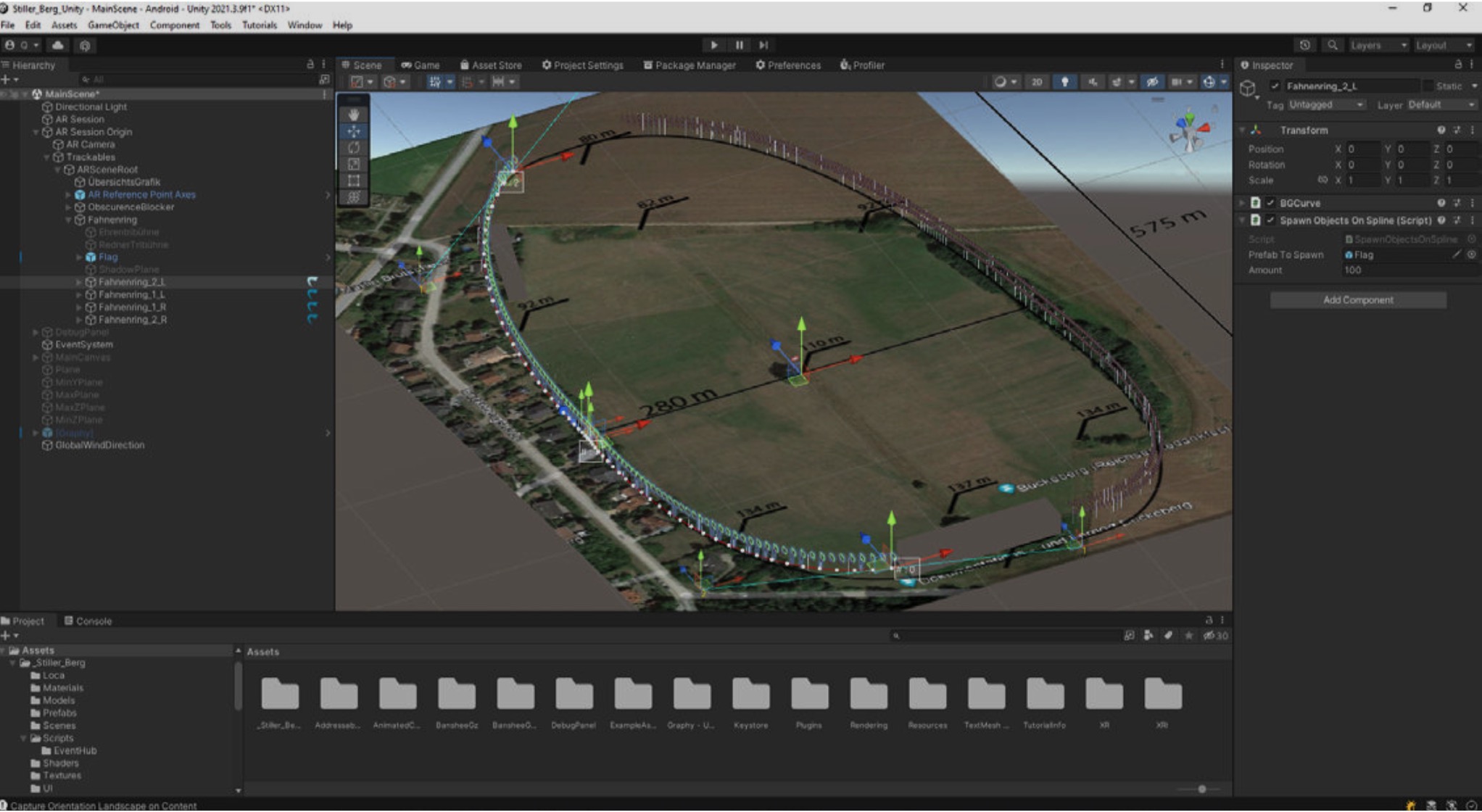

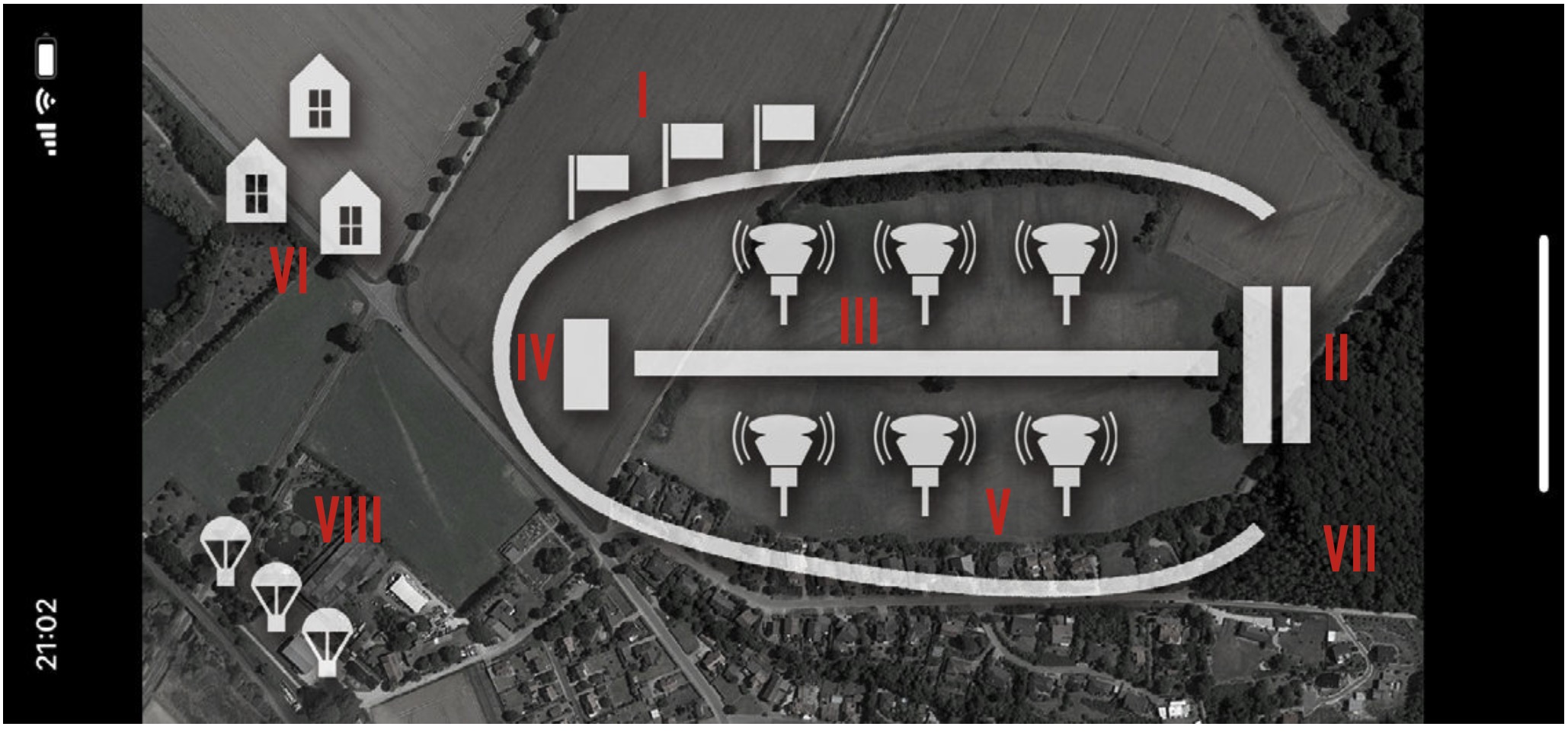

Der AR-Dummy

Es war mein erstes Augmented Reality-Projekt, kurz AR und ich musste mich als Filmemacher erstmal neu orientieren. Einen Film im Kino muss man als Zuschauer nicht bedienen, man setzt sich hin, er wird vorgeführt und man schaut auf die Leinwand, und bleibt Empfänger. Zwischenrufe haben keinen Einfluß auf die Handlung des Films. Eine APP wiederum braucht ein interaktives Interface, eine programmierte Architektur, und als Entwickler muss man über die User einer App nicht intensiver, aber zumindest interaktiver nachdenken. Es war spannend zu sehen, wo die Grenzen dieser Technologie lagen, was an ihr sinnvoll war und für was man, wieviel Geld in die Hand nehmen musste. Quantumfrog unterstützten mich bei der technischen Umsetzung. Aber womit fing es eigentlich alles an, das so unrühmlich endete? Mit dem Anfang – natürlich.

Am Anfang war da nur ein Berg

Wer aus Hameln kommt und in Richtung Süden schaut, sieht dort eine unscheinbare Anhöhe. Es ist der Bückeberg. Hinter ihm steigen die Dampfwolken der Kühltürme des AKW Grohnde hoch. Zumindest war das im Jahr 2020 noch so. Mittlerweile ist es abgeschaltet und wird zurückgebaut. Atomenergie ist nicht das Thema, aber Ökologie schon, doch dazu später. Selbst wenn man im Jahr 2020 auf dem Bückeberg stand, gab er sich immer noch unscheinbar, bezüglich seiner historischen Bedeutung. Nur wirklich genaue Beobachter entdeckten hier einige Details, die Fragen aufwarfen. Was mag hier mal gewesen sein? Nur aufgrund der Mauerreste wäre ich auf nichts gekommen. Ich hätte wahrscheinlich nicht ein mal gewusst, dass ich auf dem Bückeberg stand. Sowas wissen doch nur Einheimische!

Bis dahin war der Bückeberg an Ort und Stelle – unerklärt geblieben und das nicht ganz unabsichtlich. Denn auf dem Bückeberg wurden die völkisch nationalen Reichserntedankfeste von 1933 bis 1937 abgehalten. Sie zählten zu den drei großen jährlichen Veranstaltungen der Nazis. Der natürliche Wiesenhang wurde von Albert Speer gestaltet, dem Star-Architekten des dritten Reiches. Mitten hindurch legte Speer einen etwas erhöhten Weg für den Führer an. Durch ihn gelangte Hitler hinauf zur Ehrentribüne und wieder zurück zur Rednertribüne, umjubelt von den Massen. Sinn, Zweck und Ziel des Festes war es, die Landbevölkerung für den Nationalsozialismus zu begeistern und auf den Krieg vorzubereiten. Heureka rufen die nackten Historiker.

Bis vor wenigen Jahren wuchsen am unteren Wiesenhang noch Maisfelder. Die Straße mit dem hellen Kopfsteinpflaster nach Völkerhausen, damals für das Fest gebaut, sie sieht immer noch so aus als wenn sie erst gestern fertiggestellt worden ist. Extrem nachhaltig. Die Ehrentribüne wurde über die Jahre verwaldet und bot mittlerweile Schutz für Rotwild. Es sollte Gras über alles wachsen, könnte man meinen, und so war es wohl auch für viele Jahre.

Eine gute Bekannte von mir schlug unserem Freundeskreis vor, an diesem Ort etwas zu unternehmen – Performance, Kunst, Musik, wild und selbstermächtigt. Es gab keine Einschränkungen oder Vorgaben. Durch sie erfuhr ich zum ersten Mal von diesem Ort. Sie kannte die Ecke aus ihrer Jugendzeit. Ich war sehr interessiert und dachte darüber nach, was man an so einem Ort machen könnte. Das Projekt verlief sich aber bald im Sande. Ich besuchte diesen geschichtsträchtigen Ort trotzdem als sich die Gelegenheit dazu bot. Der Bückeberg war immer noch vergessen, durchschnittlich und gesichtslos – einer von vielen Hügeln, im beginnenden Weserbergland. Da war ich angefixt und kam auf die Idee, mit „AR“ die Gestaltungselemente des Reichserntedankfests zu rekonstruieren. Das hatte auch den Vorteil, dass man dafür baulich nicht in den Ort eingreifen musste. Womit wir beim oben genannten Thema Ökologie und Nachhaltigkeit wieder wären. Ich war sowieso verwundert, warum der Ort nicht schon längst von der Politik thematisiert worden war und freute mich zu früh. Ich begann zu recherchieren.

Denkmalschutz – Lernen auf dem Berg

Das Reichserntedankfest ging nie so wirklich bundesweit und öffentlichkeitswirksam durch die Medien, jedenfalls drang es kaum bis zu mir nach Hannover durch. Natürlich beschäftigte sich die Politik schon fast 20 Jahre damit, aber es war eine sehr lokale Angelegenheit, mit viel Streit darüber, wie man mit diesem Erbe umgeht. Die Anwohner des Bückebergs aus Hagenohsen wollten die Geschichte nicht verdrängen, wohl aber lieber, am liebsten überschreiben oder überbauen. Auf einigen Flächen des Reichserntedankfest-Areal befinden sich ja mittlerweile typische Einfamilienhäuser. 2001 beantragte dann ein engagierter Geschichtslehrer aus Hameln, das Gelände unter Denkmalschutz zu stellen. Ohne ihn wäre dort nichts passiert, er war die treibende Kraft. Es sollte bis 2022 dauern, bis endlich der Dokumentations- und Lernort Bückeburg entstand, der natürlich signifikant, wenn auch dezent, in die Landschaft eingriff, anders als es das Vorranggebiet „Kulturelles Sachgut Nationalsozialistisches Versammlungsgelände am Bückeberg“ zunächst vorsah. Es hatte Sorge, dass sich der Bückeberg zu einem unfreiwilligen Wallfahrtsort entwickeln könnte.

Der Anfang vom Ende

Es wäre ein perfektes Match für die APP „Stiller Berg“ gewesen. Aber nun war klar, dass schon lange vor meiner Idee, dieser Lernort geplant war, wenn auch in 2020 davon noch nichts zu sehen war. Ich bot deshalb eine Zusammenarbeit an. Ohne die Abstimmung mit dem Dokumentations- und Lernort Bückeberg hätte die ganze Unternehmung ohnehin wenig Sinn gemacht bzw. wären vorhersehbar Konflikte entstanden. Aber nach ersten guten Gesprächen und Absichtserklärungen in Hameln, verkehrte sich das Ganze ins Gegenteil. Es wurden nach der Herstellung des Prototypen, an die App Ansprüche gestellt, die sie nie hätte erfüllen können. Im Gegensatz zur nordmedia, die das Projekt gefördert hatten und das Ergebnis positiv bewerteten. Die Verantwortlichen in Hameln wollten damit die Überflüssigkeit dieser AR-App beweisen, und ihre didaktische Nichteignung. Viel mehr wünschten sie sich eine konventionelle Dokumentation. Es wäre nur eine weitere Wiederholung gewesen, denn es gab schon einige Dokus zum Thema, mit den immer gleichen Protagonisten. Die Sichtung im Bundesarchiv in Berlin warf zudem genauso wenig ab.

Das führte zu einer Situation, die einerseits die Exklusivität des unbespielten Ortes für eine AR-App atmosphärisch störte und andererseits wurde dort mit den üblichen Mitteln aus Tafeln, Texten und Bildern ein didaktischer Pfad installiert, der zwar historisch korrekt war, aber nicht auf der Höhe seiner Möglichkeiten agierte. Der Dokumentations- und Lernort Bückeberg befindet sich nun in einem Kanon der Erinnerungskultur und hat sich 2025 folgerichtig einer Arbeitsgemeinschaft von Prora bis zum Obersalzberg angeschlossen. Ich war letztes Jahr in Prora bei Binz auf Rügen. An diesem Ort existiert wenigstens noch eine erfahrbare Architektur. Eine AR-App brauchte es dort wirklich nicht, höchstens ein Fahrrad mit dem ich minutenlang an der Gebäudefront entlang fahren konnte.

Über Erinnerungskultur

Man könnte sich jetzt natürlich fragen, was an all diesen Orten jetzt gelernt werden kann. Laufen sie nicht Gefahr nur ein Ausflugsziel zu sein, eine Form von kritischer Folklore, die schnell durchschritten wird und Texttafeln, die mehr dekorativ wahrgenommen werden? So kam es mir im „Dokumentationszentrum Prora“ vor. Die Ausstellungsräume dort waren oft improvisiert, was mir gefiel und noch nicht im High-End-Präsentationsmodus, wie Bergen Belsen. Es sollen ja die Propagandamechanismen des NS-Regimes aufgezeigt werden, nach Bekunden der autorisierten Aufklärer. Damit sich Ähnliches nicht wiederholt – eine Art Früherkennungssystem. Ich befürchte nur, dass dieses System das neue Unheil nicht erkennen wird. Wenn Geschichte sich wiederholt, dann raffinierter. Wie erkenntnisreich kann es sein, wenn man die Prämisse setzt, dass der Mechanismus der Propaganda (Inszenierung) diesen Erfolg erst möglich gemacht haben soll. Zu sehr wird damit suggeriert, dass der damalige Erfolg der Nazis allein auf Zucker, Ressentiment und einer defizitären Aufklärung aufgebaut war, einer Show, auf die alle hereingefallen sind. Das ist naiv. Die Erinnerungskultur ist mittlerweile in einen Goldenen Käfig gesteckt wurden, mit einer Documenta-Konzept-Kitsch-Art-Ästhetik, mit einer Armada von Historikern, Soziologen, Dienstpersonal, Archivaren, technischen Support, Präsentationstechnologien. Eine ganze Industrie hat sich um diese Orte entwickelt, es wurden Beschäftigungsstrukturen eingerichtet, die vom Geld abhängiger sind als von der Relevanz ihrer Arbeit. Vielleicht sollte man wieder zu mehr Ehrenamt zurückkehren. Mehr Amateure, weniger Profis. Es wäre Zeit für eine lebendige Erinnerungskultur. Es ist ohnehin schwierig, Erinnerungen aufzuarbeiten, die nicht den eigenen Erfahrungen zugrunde liegen. Wir haben zu viel Zentralismus, Bürokratie und Administration – woran erinnert mich das? Genau! Pssst!

Was kostet die Erinnerung?

Bitte nicht falsch verstehen! Für mich ist die Auseinandersetzung mit Geschichte wichtig. Ich habe viele dieser Orte besucht. Aber über die ganzen Jahre sind mir Zweifel an der absoluten Relevanz dieser Einrichtungen gekommen. Für sie werden geschäftsführende Historiker eingestellt, mit einem Salär, dass womöglich in keinem Verhältnis zu dem steht, was so ein Ort faktisch an Aufklärung erreichen kann. Ich stelle gerne die steile These in den Raum, dass ein Großteil dieser Bemühungen entbehrlich sind, entbehrlicher als z.B. Gerechtigkeit, Teilhabe und Solidarität. Hinter dieser banalen Trinität steckt zwar keine Absicht zur Aufklärung, aber eine Agenda, die mehr Prävention vor totalitären Entwicklungen anbietet als alle Gedenk und Lernorte zusammen. Die Sozialkompetenz ist nicht gerade eine ausgewiesene Spezialität der Historiker. Wer sich den aktuellen politischen Zustand der BRD anschaut, dem sollten Zweifel kommen. Die politischen Parteien und ihre überwiegend linksliberalen Wählergruppen sind doch alle aufgeklärt, oder täuschen wir uns in ihnen? Ist ihr Besitzstandsdenken doch tiefer verankert als der Verzicht auf Privilegien? Und diese Kräfte tun derzeit viel dafür, damit sich im Kern eine zumindest in Ansätzen totalitäre Struktur wieder durchsetzen kann. Dazu braucht es keine rechten Ränder, die AfD ist nur ein weiterer Mitbewerber auf den Weg in die Demokratur, wie jetzt Gerd Schmidt Vanhove sagen würde. Beide Seiten agieren gegen die oben genannte Trinität. Wir leben in einer Zeit, wo im Land die Bereitschaft für Krieg wieder wächst, obwohl hier kaum jemand in den Krieg ziehen will, bzw. lieber andere in den Krieg schicken möchte, als eine Art Dienstleistung oder Job. Über diese Zusammenhänge sagen alle Gedenkorte wenig bis nichts, obwohl das ihre vornehmste Aufgabe sein könnte, anstatt es sich zu sehr in der Vergangenheit einzurichten. Es gibt keine kritische Selbstüberprüfung, sondern nur die Verständigung darüber, dass man auf der richtigen Seite steht, über etwas, das schon passiert ist und über das fast alles schon gesagt ist. Die Folgen sind eine tonnenweise Anhäufung von Informationen in Bild und Ton, in Zeit gemessen, in einer Summe, wahrscheinlich Wochen, über den Nationalsozialismus, für die kein Mensch Zeit hat. Ich stelle die Frage bewußt provokativ: Wie drückt sich der Mehrwert dieser Orte aus? Steigen die Besucherzahlen an diesen Orten, weil wir uns da von der Gegenwart reinwaschen können? Die offizielle Erinnerungskultur kann kaum besser sein als der Zustand, in dem sich Gesellschaft aktuell befindet.

Top-down oder Bottom-up

Kommen wir wieder zu den nachrangigen Aspekten. Ich bin mir der Tatsache bewusst. Die AR-App hätte natürlich ebenso keine Lernprozesse angestossen. Aber sie hätte etwas umsetzen können, was der derzeitige Dokumentations- und Lernort nicht kann, nämlich den Raum visuell erfahrbarer zu machen. Ich bin der Überzeugung, dass so eine App oder Erweiterung früher oder später kommen wird. Wenn nicht, dann nur, weil es generell kein Geld mehr in den öffentlichen Kassen geben wird oder andere Spitzenkräfte der Erinnerungskultur dieses für sich beanspruchen, oder diktieren wollen, unter welchen Bedingungen diese Technologien zugelassen sind. Es ist ein bisschen vergleichbar mit anderen staatlichen Förderungen, wo Gremien entscheiden, welche Projekte genehm sind. Es werden eher Aufträge verteilt. Bei Eigeninitiativen ist die Gefahr des Nonkonformismus zu groß. Die Bürger sollen sich mit der angebotenen Erinnerungskultur der Historiker identifizieren, aber keine eigene Meinung dazu haben, sie könnte falsch sein. Das ist das Gegenteil von Dialog. Viele Perspektiven werden so aus einem Aufklärungsprozess exkludiert. Top Down statt Bottom up.

Da wird hinter verschlossenen Türen offiziell entschieden, vollständig legitimiert und richtlinienkonform, und jeder muss sich an das Gebot des Überwältigungsverbots halten. Ein Vorwurf, den man auch dieser AR-App machte, dass sie ebenfalls mit den Mitteln der Propaganda arbeiten würde. Da macht es sich die andere Seite aber zu einfach, finde ich. AR bricht das Moment der Simulation auf, da es zwei Wirklichkeiten im Apparat durch Überlagerung für den Betrachter differenziert. Das ist der dialektische Vorgang aus Unmittelbarkeit und Abstraktion. Deshalb kann der Anwender der App das virtuell Hinzugefügte als virtuell Hinzugefügtes erkennen und unterscheiden. Es passiert leider zu oft, dass Augmented Reality und Virtual Reality in einen Topf geworfen werden. Ich halte dagegen: Überwältigungsverbote sind überschätzt und werden schnell als das erkannt, was sie oft sind, primär Erziehungsmassnahmen. Wen soll es da wundern, wenn die Jugendlichen in den sozialen Medien nach ihrer Selbstermächtigung suchen. Diese Form der Resilienz ist unerwünscht und darin besteht der Reiz für die Jugendlichen.

Da mutet es natürlich komisch an, dass ausgerechnet an die neuen Technologien Anforderungen gestellt werden, die in der gleichen Korrektheit agieren sollen, wie es sich die Bildungsbürger so vorstellen, die auf nichts anderes als das Buch schwören. Frage: Was können die Orte erzählen, was nicht schon in den Büchern steht? Wir kennen die Debatten aus anderen Zusammenhängen, mit Videospielen, Horror oder Pornofilmen. Die geistige und moralische Verkrüppelung wird genau da gesucht. Nie in den saturierten ökonomischen Verhältnissen der generationsübergreifenden Wolhstandsverwahrlosung, sondern in der Deprivation der Abgehängten. Von dort kommt der Zeigefinger in ihre Richtung. Dabei steckt manchmal im unreflektierten Abbilden der Realität, in seiner Affirmation mehr Reibung und Erkenntnis als in den identitätspolitischen Verordnungen des Staates. Das bekam auch der Filmregisseur Hans-Jürgen Syberberg zu spüren, der dafür regelrecht vom Kulturbetrieb ausgespuckt worden ist. Das ist mittlerweile fast 60 Jahre her – Hitler – ein Film aus Deutschland.

Alles auf Anfang

Vielleicht wäre es wirklich der bessere Ansatz, wenn sich Leute irgendwo in einem Zimmer träfen, wie das mir ganz am Anfang dieser Geschichte passiert ist, um auf diesem Berg etwas zu unternehmen. Performance, Kunst, Musik anstatt dort einen Dokumentations- und Lernort zu installieren. Logistisch war das Reichserntedankfest ein Vorläufer der Eventkultur, wie wir sie heute kennen, viele Parallelen sind zu erkennen. Warum nicht Depeche Mode auftreten lassen, wo einst Hitler über den Acker spazierte? Übrigens waren in Prora Umnutzungen zu DDR-Zeiten üblich. So gab es in den 1980er dort eine Disco namens „Miami“, dessen Original Dekor an den Wänden hat das Dokumentationszentrum Prora einfach stehen lassen. Wahrscheinlich aber nur, weil das Geld fehlte. Wenn nicht, Chapeau. Das gilt ebenso für den Eingangsbereich, er ist einfach und unprätentiös. Das hat mir auf Anhieb besser gefallen. In der Hinsicht könnte auf dem Bückeberg einiges passieren, in seiner jetzigen Form ist er etwas dröge, einzig die Trockentoilette liegt ganz weit vorne im Zeitgeist.

Das ist alles nicht so böse gemeint, sondern der Text ist ein Plädoyer für eine stabilere Gesellschaft – die zuallererst eine ökonomische Herausforderung ist. Ein weniger verkrampfter und offener Umgang mit der Geschichte wäre empfehlenswert, ohne einem Geschichtsrevisionismus in die Hände spielen. Und jetzt kommen mir schon wieder neue Ideen, je länger ich darüber nachdenke, wie man AR einsetzen könnte. AI – KI – OH – JE!

©2022 App-Icons: Agnieszka Jurek VG Bild-Kunst – ©2020-24 Foto: Carsten Aschmann | VG Bild-Kunst